Wir hatten Besuch von der Erde: Der Raumtransporter SpaceX Dragon CRS-15 hat Nachschub an Proviant und vor allem neue wissenschaftliche Experimente zur ISS gebracht – und uns damit auch eine Menge Arbeit beschert.

Die vergangenen Wochen waren noch dichter gepackt als sonst: Ricky und Drew haben die Kapsel mithilfe des Roboterarmes eingefangen, was immer ein heikles Manöver ist und die volle Konzentration verlangt. Dann waren wir mit dem Ausladen beschäftigt. Einige Materialien und Apparaturen mussten sofort gekühlt werden. Und weil der Dragon auch eine ganze Reihe von abgeschlossenen Experimenten wieder zurück zur Erde bringen sollte, mussten wir uns beeilen, dass diese rechtzeitig fertig werden.

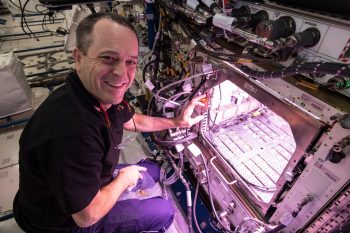

ESA astronaut Alexander Gerst installing a new video management unit in the Fluid Science Laboratory. Credit: ESA/NASA

Mehr als 104 Wochenstunden haben wir so zuletzt mit der Forschung verbracht – was nur knapp unter dem Mannschaftsrekord in der ISS-Geschichte liegt! Im Columbus-Modul durfte ich unter anderem das MagVector-Experiment nach einem Umbau in Betrieb nehmen, in dem wir die Ablenkungen von kosmischer Strahlung durch Magnetfelder untersuchen, und im Fluid Science Lab habe ich eine neue Kamera installiert, mit der wir in der Schwerelosigkeit die Dynamik von Schäumen und Granulaten erforschen.

Im US-Labor wiederum züchten wir Algen und Acker-Schmalwand-Pflanzen (Arabidposis), forschen an Krebszellen und haben Weltraum-Beton angemischt: Hier in der Schwerelosigkeit, in der keine störenden Konvektionsflüsse im Material entstehen, kann man besonders reinen Zement und Beton erstellen. Das hilft uns zum einen, die Eigenschaften dieser sehr wichtigen Baustoffe besser einzuschätzen und deren Produktion auf der Erde zu verbessern. Und zum anderen sammeln wir so Erfahrungen, die für uns beim Bau einer Mondstation einmal sehr nützlich sein könnten.

Neben all dieser Forschungsarbeit blieb zum Glück aber auch noch die Zeit für eine ganz besondere Übung, auf die ich mich lange gefreut habe: Serena und ich konnten im Cupola-Modul ausprobieren, mit einem Sextanten nach den Sternen zu navigieren.

Das zu lernen, fand ich als alter Entdecker-Fan extrem cool. Eigentlich ist ein Sextant ja nichts anderes als ein Winkelmesser, mit dem man anhand der Himmelsgestirne die eigene Position bestimmen kann. Das geht nicht nur am Erdboden, sondern auch im All. Auf einer Raumstation mag es vielleicht auf den ersten Blick antiquiert wirken. Aber die „Apollo 13″-Astronauten zum Beispiel wären 1970 nach der Explosion an Bord ihres Raumschiffes ohne eine optische Winkelmessung wohl kaum mehr zur Erde zurückgekommen. Und deshalb wollen NASA und ESA auch zukünftigen Missionen zum Mond oder Mars diese fast 300 Jahre alte Erfindung mitgeben – für den Notfall.

NASA astronaut Serena Auñón-Chancellor mixes concrete. Credit: ESA/NASA-A.Gerst

Das muss sich nun erst einmal weiter bewähren. Also haben wir von der Cupola aus versucht, die Winkel zwischen bestimmten Sternen zu messen. Dabei haben wir schnell gemerkt: Die Planer, die fast jeden Stern am Nachthimmel in- und auswendig kennen, hatten sich mehr um technische Fragen gesorgt – wie das Licht einfällt oder wo man die Fußschlaufen anbringen muss, um eine stabile Beobachtungsposition einzunehmen. Das war aber gar nicht das Problem.

Was sie nicht bedacht hatten: Das Wichtigste, was man hier oben braucht, ist eine genaue Sternenkarte für den geplanten Beobachtungszeitpunkt! Durch die Fenster der ISS sieht man – gerade in einer mondlosen Nacht zum Beispiel – so viele Sterne, dass man sich kaum darin orientieren kann. Die Sternbilder stechen nicht mehr heraus, der Ausschnitt des „Himmels“ ist relativ klein, so dass man selten das gesamte Sternbild sehen kann. Noch dazu rotiert unsere Raumstation mit vier Grad pro Minute um sich selbst, so dass man jeden Stern immer nur für ein paar Minuten sehen kann, bevor er entweder hinter dem Erdhorizont verschwindet oder von einem Teil der ISS-Struktur verdeckt wird. Wir haben´s dann zwar doch ganz gut hinbekommen – aber wir müssen noch weiter am besten Vorgehen feilen.

So ist das ja oft in der Raumfahrt: In der Praxis werden ganz andere Probleme wichtig als die, die man sich vorher genau überlegt hat. Um diese Lücke zu schließen, braucht man Astronauten.

Die Sextanten-Übung ist gleichzeitig auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir Raumfahrer mit den Risiken unserer Missionen umgehen: Wir vertrauen auf viele, verschiedene Sicherheitsnetze, entwickeln für möglichst viele Szenarien einen Plan B, C, D, E.

So hatten wir neulich zum Beispiel hier einen Stromausfall, bei dem früh am Morgen einer von acht Solarkanälen durch den ungünstigen Einschlag eines kosmischen Elementarteilchens zusammengebrochen ist. Ein zweiter war wegen des niedrigen Sonnenstand-Winkels schon vorher deaktiviert. Und weil die Stromlast dann auf die anderen Kreisläufe übertragen wurde, ist auch noch ein dritter Kanal kollabiert, bevor das System sich selbst sichern konnte.

ESA astronaut Alexander Gerst uses a sextant on board the International Space Station. Credit: ESA/NASA

Zum Glück waren keine lebenswichtigen Systeme betroffen, wie zum Beispiel das Kühlsystem der Station: Die werden immer von mehreren unabhängigen Solarkanälen gespeist. Aber der Bordalarm hat uns doch ziemlich unsanft aus unseren Schlafkabinen gehauen. Mit der Bodenkontrolle konnten wir uns nicht absprechen, weil wir in einem Funkloch waren. Also mussten wir das Problem zunächst allein angehen.

Da realisiert man: Die ISS ist ein hochkomplexes System, das alleine im lebensfeindlichen Kosmos treibt. Schon ein Stromausfall könnte hier schnell schwere Folgen haben, wenn es nicht so viele Redundanzen zur Sicherheit gäbe.

Man kann sich unsere Raumstation vorstellen wie ein Mobile, das man über ein Kinderbett hängt, mit vielen bunten Figuren dran. Wenn man einen Teil davon wegschneidet, wirkt sich das auch auf den Rest aus: Er läuft Gefahr, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Die Kunst ist nun, das System so zu bauen, dass sich Fehlerverkettungen nicht so weit ausbreiten, dass also ein möglichst großer Teil noch stabil bleibt.

NASA astronaut Ricky Arnold. Credit: ESA/NASA-A.Gerst

Die ISS ist in dieser Hinsicht sehr clever konstruiert: Sie kann sich innerhalb von Sekunden selbst wieder ausbalancieren, indem sie unwichtige Teile von der Stromversorgung abschneidet. Um alle wichtigen Bestandteile dann wieder ordentlich einzurichten, wie zum Beispiel die Lebenserhaltungs-, Kühl-, Navigations- und Kommunikationssysteme, müssen jedoch wir Astronauten eingreifen.

Dafür, dass wir in solchen, kritischen Situationen ruhig bleiben und nicht die Übersicht verlieren, haben wir lange trainiert. Denn auf die besondere, ausgesetzte Umgebung hier oben muss man sich einstellen – vor allem mental, ähnlich wie auf einen Fallschirmsprung oder auf einen tiefen Tauchgang unter Wasser oder auf einen monatelangen Forschungsaufenthalt in extremer, polarer Kälte. Unser Körper hält das alles ganz locker aus. Das Entscheidende läuft im Kopf ab.

Was mich an diesen Umgebungen fasziniert, ist nicht die Gefahr, die Isolation, das Adrenalin. Im Gegenteil, ich mag alle drei Dinge nicht besonders. Was mir jedoch gefällt, ist die Möglichkeit, eine solche an sich lebensfeindliche Umgebung zu erobern, zu kontrollieren, zu meistern, sie für uns wissenschaftlich zu nutzen. Und mich am Ende dann darin zu Hause zu fühlen.

Das ist es, was mich auf solchen Expeditionen antreibt – und was so manches Risiko oder Leiden hier oben wettmacht.

Discussion: 28 comments

Das ist total spannend und interessant. Herzlichen Dank dafür und für Ihre Mission

Vielen, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Beitrag. Er lies sich wirklich wie ein gut geschriebener si-fi Roman und man hatte das Gefühl, man steckt selber mit drin.

Übrigens, es wäre bestimmt ein großer Beitrag für das autofahrende Volk, wenn Ihr da oben herausfinden könnt, wie Straßenbeton nicht so schnell kaputt geht

Ich bin mit meinen Gedanken sehr oft bei Euch und wünsche Euch das allerbeste, keine Havarien mehr, viel Gesundheit, Glück und Freude.

Mit herzlichen Grüßen Bärbel Stellmacher

Lieber @astro_alex

Danke für deine Eindrücke aus dem All. Deine Tweets, Photos und Texte sind eine große Inspiration für Groß und Klein. Hoffe sehr dass die Masse, die du durch das Netz erreichst, unser Planet besser schützen und lieben lernt. Ich zähle auf jeden Fall dazu. Schöne Grüße aus Köln

Es ist so unglaublich spannend, über das Leben und Arbeiten auf einer Raumstation zu lesen! Du schreibst so anschaulich, Alexander, dass ich alles wie in einem Film vor mir sehe. Danke dafür und weiterhin viel Erfolg und schöne Erlebnisse!

Hallo Alex!

Galaktischen Dank für diesen interessanten Bericht!

Wenn schon ein kleines Elementarteilchen einen solchen Schaden verursachen kann…

Hut ab und weiterhin viel Erfolg!

Wir freuen uns hier unten immer auf neue Berichte und faszinierende Fotos!

Immer ein interessanter Bericht – und natürlich die Bilder.

Prima vielen Dank, dadurch hat man Einblick zu den „Leben“ auf der ISS.

Liebe Grüße

Vielen Dank für diese sehr persönlichen Gedanken und Einschätzungen. Wir lernen Sie dadurch so gut kennen, fühlen uns Ihnen nah und wünschen uns doch, immer mehr von Ihnen zu erfahren von diesem so besonderen Lebensabschnitt. Keiner von uns wird mal auf der ISS sein und doch schaffen Sie es, dass wir durch Ihre Augen sowohl ein Eindruck Ihrer Arbeit bekommen als auch einen Blick auf die Erde. 1000 Dank und wir sind dadurch oft in Gedanken bei Ihnen. Noch weiterhin eine superschöne Zeit. Liebe Grüße Beate

Ich bin schon als Kind Weltraumfan gewesen. Ich finde es interessant und wichtig, Experimente im All zumachen. Euren Einsatz auf der ISS kann man nicht hoch genug bewerten

Vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Es ist unfassbar toll, dass wir Erdenbürger daran ein bisschen teilhaben können. Ich schaue nahezu täglich in die APP und schaue was ihr gerade so macht. Unfassbar war die Übertragung der Aussenarbeiten.

Euch allen an Bord weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Passt auf euch auf!

Herzliche Grüße, Mary

Danke für den profunden Einblick in Eure Arbeit. Es ist immer wieder spannend zu lesen, auf wie vielen Gebieten Ihr forscht und arbeitet. Herzliche Grüße an das gesamte Team, das so toll zusammen arbeitet. Gaby, Bad Mergentheim

Danke für den Blog-Beitrag. Das klingt alles super spannend. Ich möchte anmerken, als ich die ISS über die VR-Brille besucht habe, konnte ich das einfangen eines Transport vehicles ab dem zweiten. Versuch perfekt ausführen.

Und ich brauche unbedingt einen Emergency-Sextanten.

Faszinierend!

Wir (er)leben science fiction.

Vielen Dank für all die Bilder und Informationen.

Das hat Sucht – Potenzial.

Jetzt will ich unbedingt wissen, wie das mit dem Sextant funktioniert

Noch weiterhin eine sichere und erfolgreiche Mission

Vielen Dank für den Blogeintrag. Gerne würde ich mehr lesen. Ich bleibe „am Ball“.

Viele Grüße an die Besatzung der ISS.

You make a great job .

Lieber Alexander Gerst, danke für die unglaublichen Fotos und Berichte… man hat das Gefühl dabei zu sein. Ich verfolge Sie täglich auf dem NASA Lifestream, Ihrer Twitterseite und checke wo sich die ISS gerade befindet – habe sie auch schon mehrmals gesichtet (Main-Kinzig-Kreis)

Was mich interessieren würde: In den LIVEcam-Filmen kann man auch die Kommunikation verfolgen… dabei ist mir beim letzten Ausseneinsatz aufgefallen, dass die Frau am Boden sich so anhörte als würde sie die gleiche Arbeit machen wie der Astronaut. machen.. ist das so? Sie sagte des öfteren „ich habe es … gedreht“ etc… „ja das habe ich gemacht“ oder ähnliches.

Ihnen alles Gute da oben! Viel Glück und Erfolg bei den atemberaubenden Experimenten!

Elke Clausen

Vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick in Ihre Arbeit in einer anderen „Welt“. Ihre Ausführungen sind sehr gut für mich als Laie verständlich. Seit einigen Wochen warte ich mit großem Interesse auf neue Infos. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse, eine unvergessliche Zeit im All und eine gesunde Heimkehr.

Viele Grüße von der Erde

So erklärt macht, macht mir die Wissenschaft Freude In der Schulzeit waren die Naturwissenschaften eher meine „Anti-Fächer“

Kann nicht davon lassen, immer wieder meine absolute Begeisterung zum Ausdruck zu bringen

Klasse Team mit wunderbaren Menschen !!

Herzliche Grüße & bis bald

Conny Kamp

Sehr bewegender Artikel! Bewegen in Sachen Grenzen der Technik (bzw. des Vorstellbaren) und Möglichkeiten des Geistes. Bewegend aber auch, wie cool und großem Abstand zu Euch selbst Ihr bleibt.

Ich finde Euch toll!

Herzlichen Dank lieber Alex für Ihren interessanten Bericht.

Es ist immer wieder faszinierend sowas zu lesen, weil Ihre Beispiele für einen Laien sehr gut und leicht zu verstehen sind.

Bitte weiter so!

Guten Morgen Alex , es ist sehr interessant zu erfahren was „da oben „ so alles passiert . Mach weiter so und halt uns Erdlinge auf dem laufenden . Grüße aus Calw im schönen BaWü !!

Was für ein interessanter Bericht! Von Vielem habe ich zwar gar keine oder nur wenig Ahnung, aber gerade deshalb finde ich es interessant zu sehen, womit sich der menschliche Geist immer wieder befasst…. Die Fotos selber sind beeindruckend; danke, dass Du“Ottonormalverbraucher“ immer wieder solche Einblicke gewährst, die wir auch verstehen und nachvollziehen können!

Am Allermeisten hat mich Dein letzter Gedanke gefreut, in dem Du klarmachst, was Deine Dich antreibende Kraft ist: die Freude, sich etwas zu eigen zu machen und damit zu leben. Wäre schön, wenn manch einer sich davon eine Scheibe abschneiden würde.

Ich bewundere Eure Selbstbeherrschung und Kühnheit dort oben sehr. Mein Respekt gehört Euch voll und ganz.

Eure Bilder sehe ich mir sehr gerne an, so einzig! Oft denke ich ich auch, gleich müsste man R2D2 sehen… ;-)

Passt auf Euch auf und gutes Gelingen!

Viele Grüße

Remo

Viele Grüße und alle Guten wünsche möchte ich auf diesem Weg senden,

und ich freue mich sehr darüber, dass Ihr Euch trotz aller Gefahren in Eurem Raumschiff wohlfühlt und vertrauen habt. Und auch den Stromausfall scheinbar gut gemeistert habt. Repariert oder ersetzt muss die Solaranlage bestimmt trotzdem noch werden. Die letzten Schulkontakte habe ich auch verfolgt und freue mich sehr darauf, auch bald DP0ISS zu rufen.

Vy 55 & 73

Danke für diesen tollen Bericht!

Ein sehr interessanter, toller Bericht, bewundernswert die Arbeit und Forschung im All– und vor allem Ihre Freude an dieser anspruchsvollen Arbeit da „oben“. Mein größter Respekt

.. und die besten Grüße von hier „unten“

Wielange würde es bei einem totalen Verlust der Stromversorgung dauern, bis ein kritischer Zustand bezüglich, Temperatur, Sauerstoff, oder anderen lebensnotwendigen Dingen erreicht wird?

Lieber Alexander, das ist so interessant zu lesen. Ich denke ganz oft an euch und lese jeden Tag deine Nachrichten. Danke für die tollen Fotos und Inspirationen,!

Haut rein!

Hallo Herr Gerst ( AstroAlex ) ✌

Meine absolute Hochachtung vor eurer Leistung da oben

Ich wäre auch einmal gerne da oben bei euch, um euch bei eurer Arbeit zu unterstützen und natürlich einmal die Blick von da oben auf unseren Blauen Planeten zu genießen wir wissen leider nicht wie lange er noch so in seiner Schönheit erstrahlt weil wir Menschen viel zu viel auf Profit aus sind und viiiiel zu langsam oder gar nicht aus unseren Fehler lernen.

Ich wünsche euch allen noch eine sehr schöne, erfolgreiche und vor allem eine gesundheitliche und Sichere Mission auf der ISS.

Ich verfolge euch per App, Fazzebock

Liebe Grüße von der Erde

Matthias

Vielen Dank für den tollen ausführlichen Bericht! Ich freue mich sehr darüber, einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit da Oben zu bekommen.

Mit Spannung schaue ich auch immer nach der ISS, wenn sie über Berlin fliegt. Ich nutze dafür eine App, die mich immer 5 Minuten vor dem Überflug darauf hinweist.

lg Alex